Em um momento em que o tema da violência sexual toma o noticiário e as conversas diárias – embora isso ocorra sem muita profundidade e, muitas vezes, com irresponsabilidade -, um filme produzido em 2016 e que parece ter sido pouco divulgado no Brasil tem o potencial de gerar uma excelente reflexão sobre essa problemática, como poucas produções têm-no feito atualmente. No Brasil, ele foi intitulado Agnus Dei, embora em alguns países, como na França, local onde foi produzido, ele se intitule “The Innocents/Les Innocents”.

É importante, aqui, se fazer a ressalva de que a análise do filme não é uma crítica de cinema no sentido técnico, mas uma análise feminista de uma jornalista e estudiosa da cobertura feita pelos meios de comunicação sobre a questão da violência sexual.

[Contém Spoilers]

Agnus Dei gira em torno de um episódio real, e que é muito comum, infelizmente, em ambientes de guerra: o estupro de civis, em sua esmagadora maioria mulheres, por tropas militares, seja como arma de guerra (limpeza étnica e humilhação das tropas inimigas) ou simplesmente porque se entende que os soldados precisam “aliviar” suas “necessidades sexuais” e “seguir seus instintos”, o que faz com que passem a estuprar qualquer contingente de mulheres que veem pela frente.

Não por acaso, de acordo com a Organização das Nações Unidas, mulheres e crianças são as que mais sofrem com as guerras e conflitos armados, devido ao aumento dos estupros, tráfico de pessoas para fins de estupro e da prostituição forçada, que nada mais é do que um eufemismo para exploração sexual.

No caso do uso das mulheres para a satisfação dos “instintos sexuais” de soldados, este é na verdade um reflexo do poder dos homens sobre os corpos das mulheres, principalmente quando essas mulheres são consideradas inferiores do ponto de vista étnico; sobre tal tema, vale ler sobre as “mulheres-conforto”, das mais variadas nacionalidades, estupradas por tropas japonesas durante a II Guerra Mundial. Há outros casos, obviamente, que ocorrem hoje, agora.

Aqui, as civis violentadas são freiras beneditinas polonesas, que vivem em clausura, e que foram estupradas por soldados soviéticos que invadiram por três vezes o convento em que vivem. A história gira em torno delas e da médica francesa Mathilde Beaulieu, que está em solo polonês trabalhando para a Cruz Vermelha francesa, cuidando dos soldados franceses feridos naquele front.

No início do filme, uma das freiras sai do convento — algo muito raro, já que elas vivem enclausuradas e não podem ter contato com o mundo exterior — e procura a ajuda da médica. Descobre-se que sete freiras engravidaram após a onda de estupros. O filme, que é dirigido por uma mulher, Anne Fontaine, toca em pontos muito delicados e importantes para a discussão de gênero. Vamos falar de alguns que chamam a atenção.

O primeiro é a dificuldade que as mulheres têm de expor seu corpo e compreender como se dão os mecanismos da reprodução. Aqui, um fator que torna a questão ainda mais delicada é o fato de que as mulheres são freiras, moravam em vilarejos muito pobres do interior da Polônia antes de prestarem os votos e de que as mulheres na época possuíam uma parca ou inexistente educação sexual.

A médica era totalmente o oposto disso. Embora viesse de uma família proletária, teve acesso à educação formal e frequentou a universidade, fumava, frequentava festas, fazia sexo casual, era politizada e havia vivido numa cidade cosmopolita como Paris. O choque entre essas realidades é evidente.

Aí entra a questão da importância de se compreender o outro, as crenças que moldam seu mundo e as limitações impostas pela religião, pelos papeis de gênero e pelo local onde se vive. Para além da importância de uma mente aberta por parte do médico e da médica que cuidam das mais diferentes pessoas, isso nos diz muito enquanto feministas: por vezes eu preciso abrir mão das minhas convicções, do que eu acho ser mais correto para uma mulher e do meu ímpeto de “salvar” outras mulheres, para de fato poder ajudá-las.

A médica é ateia, as mulheres vítimas de estupro que ela atende são freiras beneditinas que veem tudo aquilo como um sacrifício e um destino, uma provação que precisa ser aceita e até louvada (daí a expressão “cordeiro de Deus” do título, que traz a ideia de sacrifício e imolação). Como conciliar esses mundos?

Se a médica zombasse, fosse intransigente em suas convicções e tentasse impor suas crenças sobre religião, gênero e ciência, conseguiria chegar àquelas mulheres e ajudá-las, cuidar delas, tratá-las das sequelas do estupro e auxiliá-las no parto? Em uma cena, a médica precisa interromper os procedimentos médicos por três vezes durante o trabalho pré-parto porque a freira parturiente precisa fazer orações. Ela o faz sem reclamar, sob os protestos de um colega que depois se abstém de fazer comentários.

A princípio, algumas freiras se recusam a serem tocadas e examinadas pela médica, mesmo ela sendo mulher, porque fizeram votos de castidade, e isso envolve não mostrar o corpo para ninguém, nem deixar que terceiros as toquem, seja por qual motivo for. É preciso que a médica ganhe aos poucos a confiança das freiras, o que é um símbolo da importância da paciência, do respeito ao tempo da outra mulher e do diálogo para que isso aconteça.

Outro aspecto interessante é que o filme trabalha com vários arquétipos de mulheres. Há aquela que se apaixona pelo filho e abandona o hábito para seguir sua “vocação de mãe”, há a que se suicida ao descobrir que as crianças são deixadas ao relento para morrer e aquela que não se adapta nem ao convento nem à maternidade, preferindo abandonar a clausura e deixar o filho com as freiras para viver a vida. A cena em que esta moça, ex-freira, pede carona na estrada para seguir seu próprio rumo, sem hábito e sem filho, é emblemática. Nem todas as mulheres fazem as mesmas escolhas e seguem os mesmos caminhos, nem todas querem ser mães, nem todas são religiosas.

Agnus Dei também aborda até onde podemos chegar quando estamos oprimidos por medos, gerados por crenças a respeito de conceitos como honra, imagem pública, papeis de gênero e pecado. A madre que dirige o convento, numa tentativa de evitar que o local seja fechado, que as freiras fiquem sem ter para onde ir e que as que engravidaram caiam em desgraça e sejam repudiadas pela comunidade e por suas famílias, comete crimes.

Até que ponto podemos julgá-la? Qual era o destino de uma mulher estuprada e que engravidou do estupro, naquela época, num contexto de fim de guerra e sob um regime totalitário? Ainda mais quando essa mulher é uma freira e, caso decida abandonar o hábito, é convertida em mãe solteira automaticamente? A Igreja, a comunidade, as famílias, elas aceitarão essas mulheres ou as culpabilizarão? De toda forma, é impossível não sentir asco e raiva pela atitude da madre, que sequer ouviu as mulheres sobre o que deveria ser feito em relação às crianças.

Agnus Dei peca, com o perdão do trocadilho, em não discutir de forma mais aberta a questão do trauma vivenciado por alguém que engravida de um estupro. Como já citei acima, não é porque a mulher resolve ser freira e encarar qualquer sacrifício que isso se coloca de forma fácil.

Não há na fala de nenhuma delas o questionamento sobre a violência que uma gravidez indesejada pode gerar, nem sobre a possibilidade de um aborto (no momento, as gravidezes já estão em fase avançada e isso seria praticamente impossível, porém, nada impediria que houvesse essa reflexão). Tudo leva a crer que a gravidez em si foi um trauma mais pelo fato de serem freiras do que por terem sido violentadas, e isso limita as mulheres à sua posição de freiras e apaga o fato de que são mulheres.

É preciso lembrar que elas são freiras e também vítimas de estupro. O parto certamente é algo que gera consequências críticas a um freira, mas além disso, não podemos esquecer que aqui ele é também um ativador de gatilhos a respeito da violência sofrida, como seria para a maioria das mulheres que engravidam de um estupro.

Não é porque aquela pessoa é uma freira que ela deixa de ser mulher e de sofrer tudo o que uma mulher não-freira sofreria numa situação como essa. Faltou discutir isso na fala de alguma das personagens, porque a impressão gerada é de que em relação a isso não houve muitos embates.

Por fim, onde estão os homens nesta conversa? Não imaginamos que tenha sido o objetivo do filme discutir a questão dessa masculinidade tóxica, violenta e assassina, mas é importante haver alguma costura para que as coisas não fiquem muito soltas, e isso é algo que a maioria dos filmes omite.

Há estupros porque há estupradores, e porque criamos homens que acham que podem fazer isso como parte do exercício de sua masculinidade. O estupro não faz parte do homem, ele é apropriado pelos homens numa cultura que banaliza e naturaliza o ato. A dúvida é se os telespectadores conseguirão captar essa questão por meio das cenas que mostram ou mencionam a opressão dos soldados sobre as mulheres — sobre a médica e sobre as freiras — ou se elas parecerão desconectadas do que houve. Esperamos que sim.

Em relação ao filme como um todo, é positivo que este seja um filme sobre estupro que não mostre cenas de estupro. Não há apelos à violência sexual explícita, recurso que banaliza o estupro e não contribui em nada para a reflexão sobre esse fenômeno. É usado, em geral, apenas para “chocar”, um recurso narrativo no mínimo duvidoso, que na verdade ajuda a reproduzir a cultura do estupro. É um filme não sobre o estupro em si, mas sobre o que ocorre depois dele. Afinal, todos e todas nós sabemos como um estupro se parece — já o vimos ser utilizado várias vezes em cenas de séries e filmes que não contribuem em nada para o arco narrativo dos personagens.

Assim, Agnus Dei mostra como ele deixa profundas cicatrizes nas vítimas, de ordem social, psicológica, emocional e física — como o risco de a vítima ser repudiada, ser expulsa da comunidade em que vive, ter pesadelos, crises de choro, engravidar, contrair doenças sexualmente transmissíveis -, e ao mesmo tempo não banaliza o tema nem gera gatilhos emocionais em sobreviventes que tenham interesse em assistir ao filme. Mesmo a cena em que a médica quase é estuprada é calculada para mostrar a violência e ao mesmo tempo não banalizá-la.

Tecnicamente falando, o filme é um primor de fotografia, e a trilha sonora é muito bem pensada, sem apelar para a dramaticidade excessiva. Tem tudo a ver com o ambiente em que a maioria das cenas se passam — um ambiente de quietude e austeridade.

Agnus Dei passa com folga no Teste de Bechdel, uma vez que os personagens masculinos são poucos — neste quesito, o único que possui um tempo maior em tela é um médico cujo personagem tem sua função, como mostrar o paternalismo, a tentativa de controle e o mansplaining a que as mulheres estão submetidas no ambiente de trabalho, ainda mais em ambientes muito masculinos como a guerra. Mas ele tem lá sua simpatia e no fim não atrapalha o trabalho que a médica francesa está realizando. E serve para mostrar que é possível uma mulher se importar mais com outras mulheres do que com seus relacionamentos amorosos.

Pra quem já assistiu a Agnus Dei, ou leu sem assistir por não se importar com spoilers, é importante fazer uma leitura crítica da obra. É possível utilizá-la sem problema algum para a discussão da violência sexual em ambientes como escolas, universidades, redações de jornal, coletivos que fazem o atendimento de vítimas e qualquer outro espaço que se interesse pelo tema. Há aspectos positivos e negativos no que tange a violência sexual, que podem ser aproveitados para fazer uma discussão interessante e relevante sobre o assunto.

Obras que dialogam com o filme:

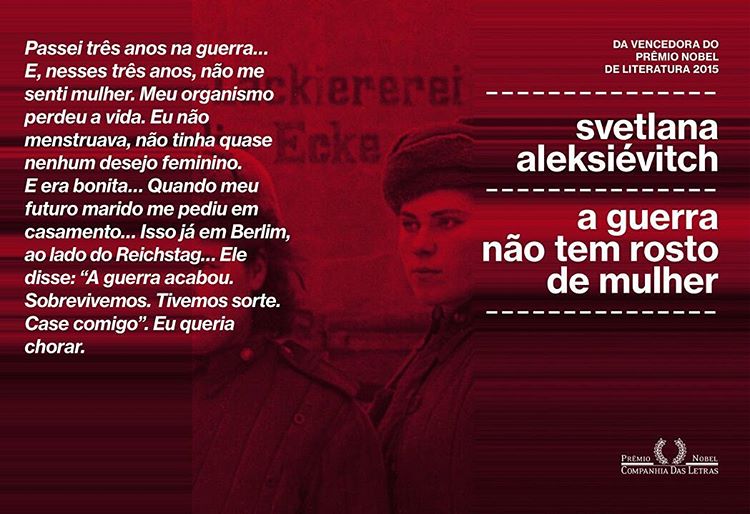

• A Guerra não tem rosto de mulher — Svetlana Alexievich

O livro é costurado em forma de depoimentos de várias mulheres soviéticas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. É a face feminina e esquecida deste acontecimento, e como as mulheres o viveram. Alexievich ganhou o prêmio Nobel de Literatura de 2015 e é considerada umas das maiores jornalistas de não-ficção de seu tempo.

Onde comprar: Amazon

• Ida — Pawel Pawlikowski

Antes de prestar seus votos e se tornar freira, por insistência da Madre Superiora, Anna vai visitar a única familiar que lhe resta: sua tia Wanda, que revela segredos sobre o seu passado. O nome real de Anna é Ida, e sua família era judia, capturada e morta pelos nazistas. Após essa revelação, as duas resolvem partir em uma jornada para descobrir o real desfecho da história da família e seu lugar na sociedade. Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2015.

![[CINEMA] Agnus Dei: Uma análise feminista da violência sexual no cinema](https://deliriumnerd.com/wp-content/uploads/2017/04/agnusdei4.jpg)