No intuito de penetrar o imaginário popular, Hollywood empenha-se na construção de mitos. Desde as primeiras décadas da maior indústria cinematográfica do mundo, os homens são reconhecidos por seu heroísmo. As mulheres, entretanto, viviam — e vivem — sob o estigma da beleza, e poucas foram as atrizes, ao longo da história, que confrontaram o sexismo presente na indústria.

A vamp foi o primeiro ideal feminino de Hollywood e teve em Theda Bara seu símbolo máximo: na ocasião do lançamento do filme A Fool There Was, em 1915 (época em que o orientalismo e as doutrinas ocultistas estavam em voga entre os norte-americanos), Hollywood promoveu Bara sob o título de “Serpente do Nilo” e envolveu a atriz numa aura de mística sensualidade. A indústria reinventou a história de Theda: ela teria nascido no Egito, filha de um escultor italiano e de uma atriz francesa, e crescido no deserto do Saara. Seu nome Theda Bara seria um anagrama de Arab Death (“Morte Árabe”).

O mito ganhou ainda mais força quando a atriz interpretou Cleópatra na adaptação de 1917, dirigida por J. Gordon Edwards (filme hoje perdido). Cleópatra causou escândalo e consolidou Bara como o primeiro símbolo sexual feminino do cinema. Seus exóticos figurinos, marcados por peças risqué (pouco decentes ou chocantes) em ricos detalhes manuais, lançaram moda e são, ainda hoje, considerados ousados.

Somente mais tarde desconstruiu-se o mito de Theda Bara e descobriu-se que ela, na verdade, era americana, e que seu nome artístico era nada menos que um apelido de infância para seu nome, Theodosia, e uma forma encurtada de seu sobrenome, Baranger.

A atriz atuou em 39 filmes, dos quais somente seis sobreviveram intactos até os dias atuais. Bara entrou em declínio na década de 1920. Contudo, o ideal da vamp permaneceu, sendo personificado pelas atrizes Pola Negri e Nita Naldi e, mais tarde, reinventado pelas femme fatales do cinema noir.

Detentora de beleza, sensualidade e astúcia, a vamp seduz homens, deixando-os cegos de paixão e levando-os à absoluta ruína. É interessante observar que a vamp não é, propriamente, um ser de inteligência, e seu domínio sobre o homem é puramente carnal. Seu aspecto predatório remete ao mito ancestral do Eterno Feminino e da amante nefasta que impede o homem de libertar o deus que há dentro de si.

“A mulher que exerce livremente o comércio de seus encantos — aventureira, vamp, mulher fatal — permanece um tipo inquietante”, escreveu Simone de Beauvoir em “O Segundo Sexo”. “Na mulher má dos filmes de Hollywood sobrevive a imagem de Circe. Mulheres foram queimadas como feiticeiras simplesmente porque eram belas. E na pudica hostilidade das virtudes provincianas, contra as mulheres de maus costumes, perpetua-se um velho terror.” (1)

Hollywood apoiou-se em estereótipos e determinou padrões para a construção de suas personagens. Atrizes como Rita Hayworth foram recriadas à imagem e semelhança da indústria: filha de dançarinos espanhóis, Margarita Cansino precisou atender às exigências da aparência ideal. A camponesa latina fez clareamento de pele e cirurgias plásticas, e transformou-se em Rita Hayworth, a mais bela ruiva já produzida pelo cinema.

Estrela dos musicais americanos, Judy Garland teve sua vida marcada por tragédias e conflitos pessoais: pequena e de beleza pouco exuberante, Garland sofria de forte insegurança relacionada à sua aparência. Os executivos consideravam-na feia e gorda para os padrões de Hollywood, e faziam-na consumir pílulas e remédios para regular o peso e o sono. “Quando se vive a vida que eu vivi”, escreveu a atriz em suas memórias, “quando você amou e sofreu, foi loucamente feliz e desesperadamente triste — bem, é aí que você percebe que não é capaz de descrever tudo”.

Numa indústria que preza, primeiramente, pela aparência em detrimento do talento, Marilyn Monroe encontrou dificuldades para desvencilhar-se do estigma da “loira burra” e afirmar-se como atriz respeitada. A indústria insistia em enxergá-la como objeto de prazer e zombava do seu desejo de instruir-se. “Que ousadia a dela, expor a carência que tantas mulheres sentem mas tentam de todas as formas ocultar!”, escreveu a jornalista feminista Gloria Steinem. “Que ousadia a dela, uma estrela de cinema, demonstrar uma insegurança daquelas!” (2)

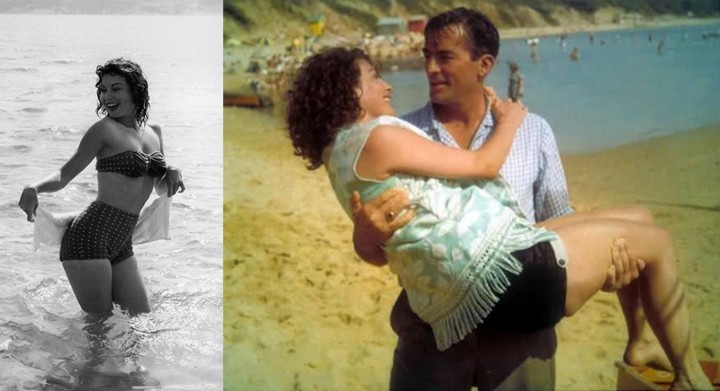

Antes de “americanizarem-se”, as italianas Sophia Loren e Silvana Mangano exibiam livremente — e cheias de charme — nas telonas suas axilas não depiladas.

ELAS NÃO QUISERAM SER PERFEITAS; QUISERAM SER REAIS

Enquanto Greta Garbo e Marlene Dietrich retiravam-se do show business temendo envelhecerem diante do público, Anna Magnani lutava pelo direito das mulheres de envelhecer: a italiana orientava aos seus maquiadores que não escondessem suas rugas. “Levei uma vida para consegui-las”, disse.

Katharine Hepburn tornou-se o símbolo da emancipação das mulheres e manteve-se no estrelato por mais de 60 anos, personificando as transformações femininas. Versátil, revolucionária e de temperamento insubmisso (herdado da mãe, uma bem-sucedida sufragista), Kate combinava vigor e fragilidade, e seu estilo era marcado por uma androginia proposital. Para o crítico de cinema Thiago Stivaletti, Kate Hepburn era uma atriz “que provavelmente não encontraria lugar nas telas de hoje.” (3)

Estrela irrefutável, Bette Davis confrontou o sexismo e lutou pela igualdade salarial na indústria cinematográfica. Ela nunca foi a mais bela, mas isso não importava. “Eu travei batalhas por pessoas que não tinham condições de erguer-se por elas mesmas”, disse Davis à jornalista Whitney Stine, em 1978. “Ganhei uma reputação de difícil — reputação que me aborrece até hoje. Mas eu nunca fui e não sou difícil. Tudo o que eu sempre exigi foi profissionalismo”.

Davis foi a primeira atriz (entre homens e mulheres) a receber 10 indicações ao Oscar. Em 1941, tornou-se a primeira mulher presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Sua permanência na presidência, entretanto, foi breve: ela deixou o posto oito meses depois, alegando que o conselho da Academia queria que ela fosse apenas “uma figura representativa”. “Porque eu era mulher, tinha que ser controlada”.

Em discurso em homenagem a Bette Davis, no canal TCM, Jane Fonda afirmou: “Acho que era por isso que as mulheres a amavam, porque viam que ela contrariava a moda. Simplesmente ver Bette Davis na tela já era empoderador para as mulheres. Víamos que essa versatilidade, essa profundidade era possível para uma mulher. Já tínhamos mulheres unidimensionais suficientes. Ela abriu nosso leque de possibilidades.”

Desde os primórdios do cinema, a maquiagem é um elemento fundamental na construção do mito feminino: maquiadores como Max Factor lançaram cosméticos especiais para serem utilizados por atores e atrizes em cena. Os cosméticos acentuavam traços e escondiam imperfeições como sardas, rugas e linhas de expressão. Assim, o ato de não usar maquiagem era — e ainda é -, por si só, revolucionário. Atitudes libertárias como a de Ingrid Bergman ajudaram a redefinir o conceito de beleza na Hollywood dos anos 1940.

Ao imigrar da Suécia para os Estados Unidos, Ingrid Bergman não levou consigo estojo de maquiagem — e, na verdade, nem sabia o que era isso. “É verdade!”, disse a atriz em entrevista ao Virgin Islands Daily News, em 1965. “Eu me encontrei com a esposa do produtor, a senhora David Selznick, no aeroporto. Eu tinha uma maleta comigo e ela pediu o bilhete para pegar minha outra mala. ‘Que mala?’, perguntei. ‘Oh’, ela respondeu, ‘a mala vem depois?’ E eu respondi: ‘Não, isso é tudo o que eu tenho.’ Ela me perguntou onde estava minha maleta de maquiagem e eu perguntei o que era isso. Hoje em dia eu tenho uma, mas é só para o meu trabalho nos filmes.”

Bergman recusou-se a alterar seu nome para seguir carreira de atriz, e, nas telas, não usava maquiagem — ou não usava nada além do necessário. A musa foi mais longe ao admitir que não tinha segredos de beleza e fazia o que sentia vontade: “Nascer com ossos bons, pele boa e disposição saudável. Eu faço tudo o que eles dizem que não se deve fazer. Eu como e bebo o que eu sinto vontade. Eu acordo tarde.”

Ava Gardner esbanja beleza e sensualidade no filme On The Beach (no Brasil, “A Hora Final”, 1959). Já próxima de seus 40 anos, a musa não esconde a celulite em baixo grau.

O exotismo e, ao mesmo tempo, a delicadeza de Barbra Streisand chamaram a atenção desde sua primeira aparição nas telonas. Sua marca registrada é o enorme nariz, que constitui seu perfil de beleza singular. Streisand alega que, em seus primeiros anos, foi pressionada para submeter-se a uma rinoplastia.

Em entrevista à Playboy, em 1977, quando indagada acerca do que faz sua voz ser tão especial, Streisand responde: “Meu desvio no septo. Se eu tivesse feito cirurgia no meu nariz, eu teria arruinado a minha carreira.” E acrescenta: “Eu tenho, sim, um rosto estranho. Muda muito de ângulo para ângulo. Às vezes eu me acho muito bonita, e muitas vezes me acho horrível. É uma pena. Mas, por outro lado, eu não vou chorar por isso. Eu tento aproveitar o momento, aproveitar a vida.”

A moda e os conceitos de beleza alteram-se ao longo da história: das formas roliças de Theda Bara, passamos pelas curvas voluptuosas de Marilyn Monroe, até chegarmos à magreza da atualidade. Os ideais femininos têm em comum a perpetuação da escravidão, da insegurança e do auto-sacrifício diariamente praticado por aquelas que buscam ater-se aos padrões e serem desejáveis. A exemplo das atrizes, questionamos: elas seriam menos belas se ousassem se expor naturalmente, com suas falhas e imperfeições? E, afinal, quem define o que é belo?

Referências:

(1) BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo — Vol. 1: Fatos e Mitos. Tradução de Sérgio Milliet. Difusão Européia do Livro — São Paulo, 1970;

(2) STEINEM, Gloria. Memórias da Transgressão: momentos da história da mulher no século XX (Outrageous Acts And Everyday Rebellions), p. 299. Editora Rosa dos Tempos — Rio de Janeiro, 1995. Tradução de Claudia Costa Guimarães;

(3) Coleção Folha Grandes Astros do Cinema — Vol. 4 — Humphrey Bogart: Uma Aventura na África (1951). Folha de S. Paulo — São Paulo, 2014.

Publicado originalmente em Império Retrô.

Autora convidada: Rafaella Britto – Estudante de Letras, professora, escritora e jornalista. Desde 2010 edita o blog Império Retrô, que explora os diálogos entre moda, arte e sociedade. É co-fundadora e editora do Cine Suffragette, publicação multilíngue sobre mulheres no cinema. Colaborou com os veículos Arte Ref, Universo Retrô, Jornal D’Aqui, entre outros.

![[CINEMA] Hollywood: Confronto ao ideal feminino](https://deliriumnerd.com/wp-content/uploads/2017/04/1-u5o7Utqoyi9BILAP0AUN5g.jpeg)