No ano em que Greta Gerwig se tornou a quinta mulher a ser indicada ao Oscar de melhor direção em noventa longos anos, é impossível assistir a Mudbound sem pensar em todas as mulheres incríveis que foram apagadas ou sub-reconhecidas ao longo da história do cinema. Com o tom épico que tanto costuma agradar aos votantes da Academia e uma direção não menos que brilhante, é difícil não pensar que, não fosse o filme assinado por uma mulher (e por uma mulher negra), ele estaria sendo lembrado com mais frequência nessa temporada de premiações.

Baseado no romance homônimo de Hillary Jordan, Mudbound trata das relações raciais no Mississipi, à época da Segunda Guerra Mundial, centrando-se nos conflitos entre os donos de uma fazenda de algodão, uma família branca, e os empregados do lugar, uma família negra que sobrevive às custas de um regime de trabalho extremamente opressor nos campos. A guerra eclode, e cada família acaba enviando um homem para o cenário de batalha. Quando ambos retornam transformados e descobrem nessa mudança um elo que suplanta as distâncias sociais e faz nascer uma amizade que ali não pode ter lugar, o conflito se acirra.

Para dar conta das diferentes perspectivas de uma história que traz o peso de um período bastante amargo e violento da história dos Estados Unidos, a diretora escolheu manter a complexa estrutura narrativa do livro, com seis personagens (três brancos e três negros) atuando como narradores e se revezando na condução da trama. Essa pluralidade de pontos de vista dá ao filme uma amplitude bastante interessante e – sabemos – ainda rara no cinema, que cisma em contar a história das relações raciais apenas através dos olhos dos brancos (sejam os personagens ou os realizadores).

Ainda assim, a estrutura privilegia ligeiramente a perspectiva dos brancos, em especial da mocinha Laura (Carey Mulligan), a única que ganha espaço para contar sua trajetória pessoal de forma mais detida. (Se não quiser se deparar com um pequeno spoiler, pule para o próximo parágrafo). Esse pendor fica evidente mais adiante, no desfecho do filme, uma sequência de explosão de violência que a diretora escolhe filmar a partir do ponto de vista do personagem branco, ainda que o negro seja o principal alvo do ataque.

Leia também:

[CINEMA] Logan: perpetuando os estereótipos de masculinidade

[CINEMA] A Forma da Água: Pautas sociais como decoração

[21ª MOSTRA DE TIRADENTES] “Vaca Profana”, “Pontos Corridos”, “Tentei” e “Todas as casas menos a minha”

Essa opção, ainda que funcione perfeitamente do ponto de vista narrativo, leva a um questionamento fundamental: por que é mais fácil para o cinema comercial escolher construir empatia com o branco que sofre pelo negro oprimido do que com o próprio negro? Isso dito, o longa por diversas vezes contorna esse problema, e nos aproxima da vivência dos personagens negros, em momentos emocionantes, como aquele em que Florence (Mary J. Blige, indicada ao Oscar pelo papel) é solicitada a deixar sua família para cuidar dos filhos da patroa e o público tem acesso à sua doída reflexão: “Eu não tive o luxo de amar apenas os meus filhos”.

Num filme repleto de ótimas atuações, Rob Morgan se destaca (como o patriarca da família negra, Hap) por estar à altura de uma tarefa complicadíssima: transmitir um grande senso de injustiça escondido sob a necessidade cotidiana de manter uma postura de resignação em prol da sobrevivência.

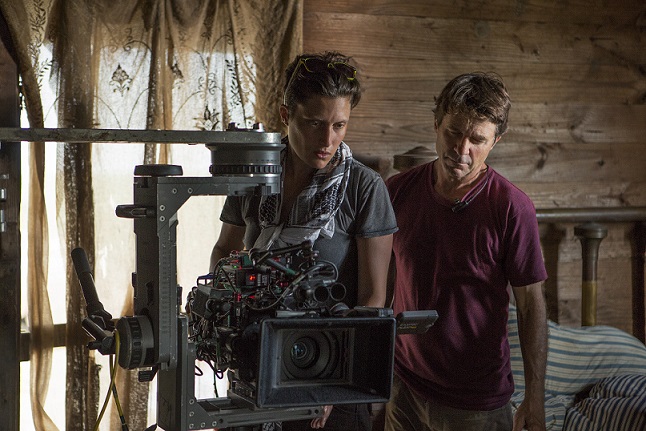

Outro ponto alto é o trabalho da diretora de fotografia Rachel Morrison, que sublinha as proximidades e distâncias (físicas e emocionais) entre os personagens com uma série de planos de conjunto que exploram lindamente a profundidade de campo, com movimentos suaves de uma gentil câmera na mão. Também os interiores são em geral filmados em relação com o ambiente externo, com a dura beleza da fazenda adentrando esses ambientes por todas as frestas.

Além disso, a escolha dos closes e dos planos gerais é estratégica, costurada lindamente pela inspirada montagem de Mako Kamitsuna, que ainda consegue unir todas as diferentes linhas narrativas de forma coesa e interessante. De fato, a montadora encontra o ritmo ideal para que as duas horas e catorze não pesem nos ombros do espectador. O trabalho de ambas essas mulheres é não menos que extraordinário. Vale lembrar que com Mudbound Morrison se tornou a primeira mulher em 90 anos (!!!) a ser indicada ao Oscar de Melhor Fotografia.

Orquestrando um aprofundado retrato das violentíssimas relações raciais nos Estados Unidos, Dee Rees constrói um filme pesado, em nada associado à ideia mais comercialmente vendável (e bastante ultrapassada) de um “cinema feminino”. Talvez por esse exato motivo, o longa, produção da Netflix que estreia nos cinemas brasileiros dia 15, represente um produto que Hollywood ainda não consegue encaixar completamente no seu rol estreito de “premiáveis”. Uma pena.

![[CINEMA] Mudbound – Lágrimas sobre o Mississipi: Um complexo retrato das relações raciais nos Estados Unidos](https://deliriumnerd.com/wp-content/uploads/2018/02/Mudbound_7.jpg)